Thinking

Come l’AI può amplificare (senza snaturare) la Design Discovery

L’intelligenza artificiale è ormai parte del nostro lavoro quotidiano, e anche nella fase di scoperta progettuale è impossibile ignorarla. Abbiamo deciso di sperimentare, giocando un po’: come può l’AI supportare la Design Discovery senza snaturarne il senso?

Questo articolo racconta dei ragionamenti e delle riflessioni nate durante l’aggiornamento di materiale formativo per un workshop dedicato alla Design Discovery e di come abbiamo esplorato il valore, e i limiti, dell’AI come alleata nel processo di design.

Cos’è la Design Discovery (e perché conta)

Per dirla con Dan Brown, la Design Discovery è

un set di attività che produce conoscenza condivisa e che informa e guida le decisioni di design su un progetto specifico.

In questa fase, designer, stakeholder di business e utenti costruiscono una comprensione comune del problema. L’obiettivo è definire direzioni e priorità attraverso un processo iterativo fatto di ricerca, dialogo e sintesi.

Alla base della Design Discovery vi è collaborazione e ascolto. Se l’AI entra in questo contesto, deve farlo senza cancellare questa complessità.

Nel workshop abbiamo sempre dato grande valore al metodo “analogico”, quello fatto di confronto diretto, mappe mentali, post-it, conversazioni in aula e ricerca con utenti reali.

La sfida oggi è capire come introdurre nuovi strumenti senza perdere profondità e pensiero critico, con la consapevolezza che non sono gli strumenti, come l’AI, a cambiare il gioco, ma l’uso che se ne fa all’interno del processo.

Come abbiamo introdotto l’AI nel workshop

Quando abbiamo iniziato a concentrarci sulla preparazione della nuova edizione del workshop, avevamo come obiettivo quello di mettere in evidenza riflessioni sull’uso dell’AI e sul valore della sua integrazione nel processo di ricerca, oltre che nella progettazione.

Proprio per questo volevamo evitare che gli studenti si concentrassero su come usare l’AI o quale risultato ottenere a tutti i costi entro la fine della giornata. Questo li avrebbe distratti dal nostro obiettivo: mostrargli il metodo Tangible alla Design Discovery.

La vera domanda, allora, era: come raccontare l’integrazione dell’AI nel processo senza cadere nei tecnicismi? E soprattutto, qual è per noi il vero valore dell’utilizzare l’AI nelle attività di Discovery?

In Tangible stiamo mettendo alla prova l’AI anche oltre la Discovery, ossia nel Concept e Usability testing ormai da anni. Funziona bene in alcune fasi del processo, ma meno in altre, come abbiamo raccontato nel precedente articolo dedicato alle lezioni apprese con l’integrazione dell’intelligenza articficale nella ricerca utente.

Abbiamo accumulato esempi di come possa supportare la definizione di obiettivi e script di ricerca, l’analisi di grandi quantità di dati per individuare pattern e insight, e la generazione rapida di idee, copy e prototipi.

Un punto di partenza per noi imprescindibile è questo: L’AI può affiancare le fasi di ricerca e ideazione solo come amplificatore delle capacità analitiche e creative del designer, non come sostituto.

Tre esercizi, tanti spunti

Per dimostrare concretamente questa idea, abbiamo rifatto alcuni degli esercizi del workshop utilizzando tool di AI generativa. Mentre in aula gli studenti lavorano in gruppo con post-it e discussioni, noi abbiamo sperimentato diversi strumenti, lontano dal ritmo serrato delle attività in presenza.

Per molti l’AI sembra una bacchetta magica capace di produrre risultati veloci e di qualità. In realtà, quando si mettono le mani in pasta, creando personas, journey o concept di funzionalità, lo stupore iniziale lascia presto spazio alla consapevolezza della superficialità dell’output.

Come racconta Nicolò in "Evolvere al ritmo dell’AI", lo Stingray Model è un esempio di come il double diamond stia assumendo una nuova forma, con l’AI che apre a nuovi spazi nella fase divergente del processo, riducendo tempo e costo per esplorare più idee e concept. Nella fase convergente (quella in cui si decide quale strada seguire) resta invece fondamentale il giudizio umano.

E questo non vale solo per le decisioni.

Serve impegno e competenza anche solo per guidare un tool di AI verso un output adeguato: scrivere un prompt efficace richiede conoscenza, contesto e intenzione. E ogni risultato necessita comunque di un controllo e una validazione successiva.

Immaginate di dover progettare una app di news destinata ad un target tra i 20 e i 30 anni. In questo contesto, provate a creare una proto-persona con un tool di AI generativa.

Questo è l’esperimento che abbiamo fatto noi.

Il risultato? L’AI ha generato profili sempre simili, molto legati al contesto dell’esperimento: content creator, social media manager, copywriter freelance. Segno che l’intelligenza artificiale tende a restituire schemi ricorrenti, riflettendo i bias dei dati e dei modelli con cui è stata addestrata.

Questo esperimento ci ha mostrato tre cose fondamentali:

- quanto conti la qualità dell’input (struttura, contesto, dettaglio del prompt)

- quanto sia importante il check e la validazione umana sull’output

- quanto il training dei modelli influenzi la varietà dei risultati

È sempre vero quindi ciò che dice, giustamente, Josh Clark:

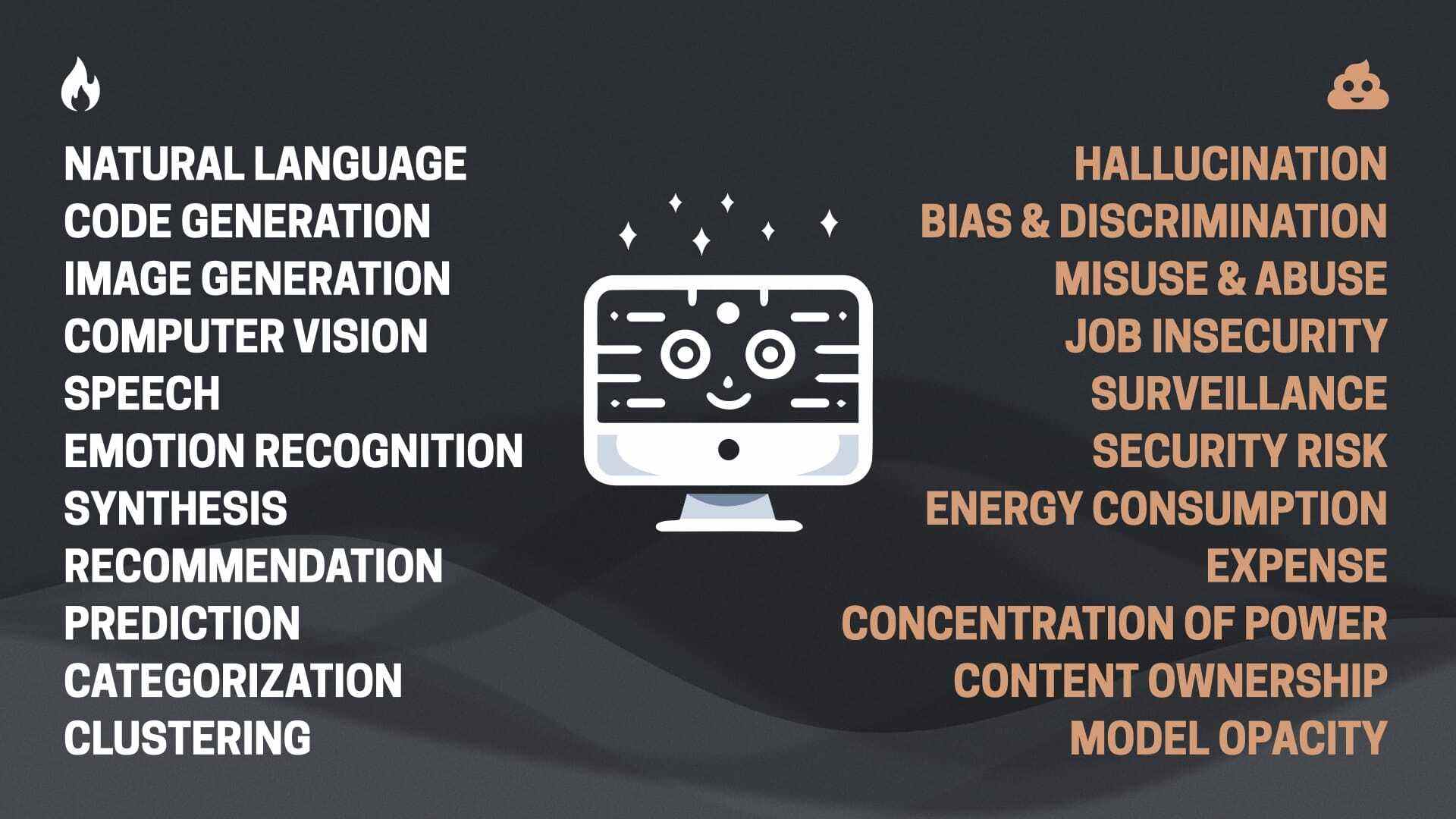

AI’s superpowers are impressive, but so are its dangers.

Cosa abbiamo imparato

Più che un esperimento tecnico, è stato un esercizio di conferma di una serie di consapevolezze che stiamo interiorizzando col tempo e con gli esperimenti che facciamo:

- l’AI non può decidere. Può analizzare e proporre, aiutando il designer a liberare tempo da attività ripetitive liberando tempo per dedicarne di più a ciò che conta: pensare, discutere, scegliere

- Occhio ai bias. L'AI riflette bias dei dati. È necessario validare sempre i risultati con riflessioni e eventuale ricerca aggiuntiva

- la qualità dell’input determina quella dell’output. Brief vaghi producono risultati vaghi. Prompt precisi generano valore

Il valore dell’integrazione

Integrare l’AI nel processo di design non serve (solo) a fare le cose più velocemente. Serve a liberare spazio per il pensiero critico, la visione strategica e la cura per le persone.

L’innovazione tecnologica ci ha permesso nel tempo di plasmare il processo e trovare nuovi modi per fare ricerca. Basta pensare al periodo pre-Covid: molte attività che un tempo si potevano svolgere solo in presenza sono diventate pratiche remote, senza perdere efficacia.

È un esempio che ci ricorda come la tecnologia possa aiutarci a esplorare più direzioni, vedere connessioni che ci sfuggono e porre domande migliori. Il vero valore quindi non sta nel tool in sé o nell’output che genera, ma nell’input che ci obbliga a chiarire, nelle domande che ci obbliga a formulare meglio.

Più chiari siamo nel formulare domande e vincoli, più utili saranno le risposte. In questo, l’AI diventa un alleato che amplifica la nostra capacità di pensare.

Linee guida per un uso etico e consapevole

Dopo questa ulteriore sperimentazione, ci è sempre più chiaro che nella Design Discovery e forse nell’intero processo di design, il ruolo dell’AI è quello di aiutare i team a vedere connessioni, formulare domande e liberare tempo per riflettere.

Integrare l’AI, per noi, significa continuare a progettare con curiosità, senso critico e responsabilità, ricordando che, anche in un futuro sempre più “intelligente”, il cuore del design resta profondamente umano, oltre che condiviso.